| |||||||||

الدين مصطلح مثير للجدل يُعنى بشكل متبادل الإيمان، يُعرّف عادةً بأنه الاعتقاد المرتبط بما فوق الطبيعة، المقدس والإلهي، كما يرتبط بالأخلاق بشكل كبير، أيضًا الممارسات والمؤسسات المرتبطة بذلك الاعتقاد. وبالمفهوم الواسع، عرّفه البعض على أنه المجموع العام للإجابات التي تفسر علاقة البشر بالكون. وفي مسيرة تطور الأديان، أخذت عددًا كبيرة من الأشكال في الثقافات المختلفة وبين الأفراد المختلفين. أما في عالم اليوم، فإن عددًا من ديانات العالم الرئيسية هي المنتشرة والغالبة. كلمة دين تستعمل أحيانًا بشكل متبادل مع كلمة إيمان أو نظام اعتقاد، ولكن الدين يختلف عن الاعتقاد الشخصي من ناحية أنه يتميز بالعمومية. معظم الأديان تنظم السلوكيات، بما في ذلك التسلسل الهرمي الديني، تعريف ما يشكل الالتزام أو العضوية في هذا الدين، عقد اجتماعات منتظمة أو خدمات لأغراض تبجيل الإله أو للصلاة، الأماكن المقدسة (الطبيعية أو المعمارية)، الكتب المقدسة.

|

|

خلال العصور الوسطى ارتبط مصطلح العالم المسيحي مع أوروبا الغربية بصفة خاصة؛ إذ أنه حتى نهاية القرن الخامس عشر اعتبرت أوروبا التي احتضنت الحضارة المسيحية، كيانًا واحدًا ومركزًا للعالم المسيحي. واضطلعت البابوية الكاثوليكية بدور سياسيّ بارز في أوروبا وإمبراطورياتها، وتنامى الدور خلال القرون الوسطى خاصةً أثناء وبعد عهد الإمبراطور شارلمان؛ وتجّلى ذلك في تشابك الكنيسة مع الملكيّة ودورها السياسي النافذ.تواجدت خارج إطار أوروبا الغربية مجتمعات مسيحية شرقية اتخذت من المسيحية دينها الرسمي وعامل توحيد حضاري وثقافي رئيسي ومنها الإمبراطورية البيزنطية، أرمينيا وإثيوبيا. عَرف العالم المسيحي على مدى التاريخ عدد من الانشقاقات لعّل أبرزها الانشقاق العظيم عام 1054 بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية وذلك على خلفية سياسية وحضارية؛ما أدّى إلى أخذ كل من المجتمعات المسيحية الشرقية والغربيّة مسارًا ثقافيًّا متباينًا، تلاها خلال القرن السادس عشر فيما عُرف باسم عصر الإصلاح وبدءًا من تلك اللحظة انقسمت أوروبا المسيحية إلى قسمين رئيسيين هما كاثوليكي وبروتستانتي، والتي سيكون لها شأن كبير في مسار التاريخ الغربي والتحولات الاجتماعية الكبرى، وأيضًا الاقتصادية والسياسية والعلمية، حيث من آثارها الثورة الصناعية والعلميّة. عقب عصر الاستكشاف ونجاح الإرساليات التبشيرية في الوصول إلى مناطق خارج القارة الأوروبيّة تغيّر مفهوم مصطلح الغرب هو ذاته العالم المسيحي. اليوم تعتبر المسيحية ديانة كونيّة، إذ ينتشر المسيحيون في جميع القارات والدول ويشكّلون الأغلبية في 120 دولة في العالم، وهي الديانة السائدة في كل من أوروبا، أميركا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

|

|

مارون أو القديس مارون أو مار مارون كما هو شائع، (بالسريانية: ܡܪܝ ܡܪܘܢ) ناسك وراهب وكاهن عاش في شمال سوريا خلال القرن الرابع، يعتبر واحدًا من أشهر الشخصيات السوريّة السريانية الكنسية، لكونه يرتبط مع الكنيسة السريانية الأنطاكية المارونية التي تعتبره مؤسسًا وشفيعًا وأبًا، ولذلك يقول المطران يوسف الدبس، رئيس أساقفة بيروت المارونية أواخر القرن التاسع عشر في كتابه “الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل:” إن تاريخ الموارنة يبدأ بمناقشة مار مارون الذي يعتبر مؤسس هذه الطائفة وشفيعها. كلمة مارون في اللغة السريانية تصغير للفظة "مار" والتي تعني السيّد، والتي بدورها تصغير عن لفظة "موران" والتي تعني "سيد السادة أو السيد الأكبر" وتستخدم في اللغة السريانية كإحدى ألقاب الله. لا يوجد اليوم سيرة مفصلة أو سجل دقيق عن حياته ونشاطاته.وتعتبر شهادة أسقف المنطقة التي تنسك بها مار مارون ثيودوريطس المرجع الأساسي الوحيد عنه؛ أغلب الباحثين الموارنة والغير الموارنة يجعلون مارون رئيسًا للرهبان والنساك في منطقة سوريا الشمالية، وذلك استنادًا إلى ثيودوريطس ذاته حين يقول: إن أكثر النساك في منطقة قورش ساروا على طريق مارون الناسك ملتزمين به.هناك أيضًا من يشير إلى أن مار مارون كان المسؤول الأول عن نشر المسيحية في شمال سوريا، فمن المعروف أن الوثنية كانت قوية الجذور تلك النواحي بداية القرن الخامس في حين أن ثيودوريطس نفسه يذكر في رسالة بعث بها إلى البابا ليون الكبير (440 -461) أنه يتولى شؤون ثمانمائة كنيسة، أي أن أغلب سكان المنطقة قد اعتنقوا المسيحية. رغم عدم وفرة المراجع القديمة التي تذكره، فإنّ مختلف الدراسات والأبحاث التي وضعت حول مار مارون وحول الكنيسة المارونية عمومًا، خصوصًا إثر تأسيس المدرسة المارونية في روما أواخر القرن السادس عشر إلى جانب عمليات التنقيب والبحث شمال حلب أواخر القرن العشرين، أدت إلى رسم صورة تفصيلية عن حياة القديس مارون ونشاطه.

الموعظة على الجبل، بريشة كارل بلوش، القرن التاسع عشر: تشملها الفصول الخامس حتى السابع من إنجيل متى.

|

|

المسيحيّة أو النصرانيّة، هي ديانة إبراهيمية، وتوحيدية، متمحورة في تعاليمها حول الكتاب المقدس، وبشكل خاص يسوع، الذي هو في العقيدة متمم النبؤات المنتظر، وابن الله المتجسد؛الذي قدّم في العهد الجديد ذروة التعاليم الروحيّة والاجتماعية والأخلاقية، وأيّد أقواله بمعجزاته؛ وكان مخلّص العالم بموته وقيامته، والوسيط الوحيد بين الله والبشر؛ وينتظر معظم المسيحيين مجيئه الثاني، الذي يختم بقيامة الموتى، حيث يثيب الله الأبرار والصالحين بملكوت أبدي سعيد. المسيحية تعتبر أكبر دين معتنق في البشرية، ويبلغ عدد أتباعها 2.4 مليار أي حوالي ثلث البشر،كذلك فالمسيحية دين الأغلبية السكانية في 126 بلدًا من أصل 197 بلدًا في العالم؛ ويعرف أتباعها باسم المسيحيين؛ جذر كلمة مسيحية تأتي من كلمة المسيح التي تعني " من وقع دهنه" أو "الممسوح بالدهن المقدس"؛ وتعرف أيضًا لناطقي العربية باسم النَّصرانية، من كلمة الناصرة بلدة المسيح.نشأت المسيحية من جذور وبيئة يهودية فلسطينية، وخلال أقل من قرن بعد المسيح وجدت جماعات مسيحية في مناطق مختلفة من العالم القديم حتى الهند شرقًا بفضل التبشير، وخلال القرنين التاليين ورغم الاضطهادات الرومانية، غدت المسيحية دين الإمبراطورية؛ وساهم انتشارها ومن ثم اكتسابها الثقافة اليونانية لا بانفصالها عن اليهودية فحسب، بل بتطوير سمتها الحضارية الخاصة.المسيحية تصنّف في أربع عائلات كبيرة: الكاثوليكية، والأرثوذكسية المشرقية والشرقية، والبروتستانتية؛وإلى جانب الطوائف، فإنّ للمسيحية إرثًا ثقافيًا دينيًا واسعًا يدعى طقسًا، وأشهر التصنيفات، وأعرقها في هذا الخصوص المسيحية الشرقية، والمسيحية الغربية. الثقافة المسيحية، تركت تأثيرًا كبيرًا في الحضارة الحديثة وتاريخ البشرية على مختلف الأصعدة.

الإنجيل كلمة معربة من (اليونانية:εὐαγγέλιον، ايوانجيليون) وتعني البشارة السارة أو البشرى السارة أو بشرى الخلاص. تعني لدى المسيحيين بالمفهوم الروحي البشارة بمجيء المسيح وتقديم نفسه ذبيحة فداء على الصليب نيابة عن الجنس البشري ثم دفنه في القبر وقيامته في اليوم الثالث كما جاء في كتب النبوات في العهد القديم، اقرأ رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 15 والأعداد 1-4: (1 وَأُعَرِّفُكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ بِالإِنْجِيلِ الَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ، وَقَبِلْتُمُوهُ، وَتَقُومُونَ فِيهِ، 2 وَبِهِ أَيْضًا تَخْلُصُونَ، إِنْ كُنْتُمْ تَذْكُرُونَ أَيُّ كَلاَمٍ بَشَّرْتُكُمْ بِهِ. إِلاَّ إِذَا كُنْتُمْ قَدْ آمَنْتُمْ عَبَثًا! 3 فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي الأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَا أَيْضًا: أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُبِ، 4 وَأَنَّهُ دُفِنَ، وَأَنَّهُ قَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ حَسَبَ الْكُتُبِ،)

|

|

مع بدايتها، كانت المملكة عبارة عن مجموعة من البلدات والقرى التي فتحت خلال الحملة الصليبية الأولى، ثم توسع حجمها وبلغت ذروة نموها في منتصف القرن الثاني عشر؛ حدود المملكة شملت ما يقرب في العصر الحديث جميع أراضي فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل)، إضافة إلى لبنان وأجزاء من الأردن وسوريا وسيناء، فضلاً عن محاولات لتوسيع المملكة نحو مصر التي كانت حينذاك تحت قيادة الخلافة الفاطمية؛ كانت المملكة في حالة تحالف مع الممالك الصليبية الأخرى في المشرق أي إمارة الرها وإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس وذلك بحكم الأمر الواقع. سُكنَت المملكة، وتأثرت عاداتها ومؤسساتها، بالوافدين من أوروبا الغربية، وكان هناك على الدوام اتصالات وثيقة، من الناحية العائلية والسياسية مع الغرب طوال عُمر المملكة؛ غير أنها وكمملكة صغيرة نسبيًا غالبًا ما افتقرت إلى الدعم المالي والعسكري المتواصل من أوروبا، وسعت المملكة في رأب ذلك لإقامة علاقات مع الممالك الشرقية المسيحية كالإمبراطورية البيزنطية وأرمينيا. وإلى جانب العادات والمؤسسات الغربيّة فقد تأثرت المملكة اجتماعيًا بالعادات والتقاليد الشرقية؛ سكان المملكة إلى جانب الوافدين الفرنجة كانوا بشكل أساسي من المسلمين والأرثوذكس الشرقيين واليهود، وعمومًا شكلت هذه العناصر طبقة سفلى مهمشة في الإدارة والحقوق العامة. تحالفت المملكة خلال بدايتها مع سلاجقة الشام، ومع القرن الثاني عشر برز نور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي وأنشأا مملكة مترامية الأطراف تشمل بلاد الشام ومصر والحجاز مطبقين بذلك على المملكة من جميع حدودها، ومن ثم فقدت المملكة عاصمتها القدس ومدنًا أخرى عام 1187 خلال الفتوح التي قادها صلاح الدين الأيوبي ضدها.

|

|

فرسان الهيكل، أو فرسان المعبد ويلقبون بـالجنود الفقراء للمسيح ومعبد سليمان (باللاتينية: Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici) وعرفوا أيضًا بالداوية أو تنظيم الهيكل (بالفرنسية: Ordre du Temple or Templiers)، هم أحد أقوى التنظيمات العسكرية التي تعتنق الفكر المسيحي الغربي، وأكثرها ثراءً ونفوذًا، وأحد أبرز ممثلي الاقتصاد المسيحي، ودام نشاطها ما يقرب من القرنين في العصور الوسطى. ذاع صيت التنظيم في العالم المسيحي بعد أن صدقت عليه رسميًا الكنيسة الكاثوليكية سنة 1129 تقديرًا، ومضي بخطى متسارعة في القوة والنفوذ، ونمت أعداد أعضاءه بصورة مطردة. وثبتت أقدام فرسان المعبد في حلتهم البيضاء المميزة بالصليب الأحمر كإحدى أمهر وأخطر الوحدات العسكرية المشاركة في الحملات الصليبية كما أدار أعضاء التنظيم المدنيون بنية تحتية اقتصادية واسعة النطاق في كافة أنحاء العالم المسيحي، ويعزى إليهم الفضل في ابتكار بعض الطرق المالية، والتي كانت بمثابة الصور الأولية لنظام البنوك الحديث، كما شيدوا الحصون وأقاموها في كل مكان في أوروبا وفي الأرض المقدسة.

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل، وقد ذكر إنجيل الطفولة ليعقوب المنحول في القرن الثالث الحدث على أنه قد تم في منتصف الليل، على أن البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية قد ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا؛ يذكر أيضًا، أنه قبل المسيحية كان يوم 25 ديسمبر عيدًا وثنيًا لتكريم الشمس، ومع عدم التمكن من تحديد موعد دقيق لمولد يسوع حدد آباء الكنيسة عيد الشمس كموعد الذكرى، رمزًا لكون المسيح "شمس العهد الجديد" و"نور العالم". ويعتبر عيد الميلاد جزءًا وذروة "زمن الميلاد" الذي تستذكر فيه الكنائس المسيحية الأحداث اللاحقة والسابقة لعيد الميلاد كبشارة مريم وميلاد يوحنا المعمدان وختان يسوع، ويتنوّع تاريخ حلول الزمن المذكور بتنوع الثقافات المسيحية غير أنه ينتهي عادة في 6 يناير بعيد الغطاس، وهو تذكار معمودية يسوع.

|

|

الدية هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، كما عرفها به الخطيب الشربيني. وهي في الأصل واجبة بإجماع علماء المسلمين، وبقوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) وقد جاءت أحاديث كثيرة في وجوبها وبيانها. والدية تكون على نوعين: النوع الأول: دية النفس، والنوع الثاني: دية ما دون النفس.

الأديان الإبراهيمية أو الأديان السماوية هي الأديان التي انبثقت مما عرف عند الأكاديميين بالتقاليد الإبراهيمية نسبة للشخصية التوراتية إبراهيم (عبرية: אַבְרָהָם أفراهام ) هناك اختلاف بين معتنقي هذه الديانات حول مايمكن اعتباره دينا إبراهيميا فالمصطلح يشير إلى اليهودية والمسيحية والإسلام في الغالب بالإضافة لأديان وطوائف أخرى يصنفها البعض أحياناً كأديان إبراهيمية مثل السامرية والدرزية والبابية والبهائية والمورمونية والراستافارية والمندائية. ولا ينحصر بهم مصطلح الأديان التوحيدية بسبب وجود ديانات تؤمن بإله واحد ولاتعترف بإبراهيم كالآتونية نسبة للإله المصري الواحد آتون كما أعتبره الفرعون أمنحوتب الرابع وديانات كاالزرداشتية والسيخية.

|

|

أسلم عثمان بن عفان في أول الإسلام قبل دخول محمد بن عبد الله دار الأرقم، وكان عمره قد تجاوز الثلاثين. دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام «قائلاً له: ويحك يا عثمان واللَّه إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل، هذه الأوثان التي يعبدها قومك، أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فقال: بلى واللَّه إنها كذلك. قال أبو بكر: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه اللَّه برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقال: نعم. وفي الحال مرَّ رسول اللَّه فقال: يا عثمان أجب اللَّه إلى جنته فإني رسول اللَّه إليك وإلى جميع خلقه. قال : فواللَّه ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمت، وشهدت أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمداً عبد الله ورسوله».

|

|

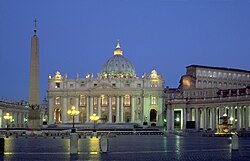

كاتدرائية القديس بطرس أو بازليك القديس بطرس وتعرف رسميًا باسم بازليك القديس بطرس البابوية (باللاتينية: Basilica Sancti Petri)، كنيسة كبيرة بنيت في أواخر عصر النهضة في القسم الشمالي من روما وتقع اليوم داخل دولة الفاتيكان رسميًا. كاتدرائية القديس بطرس تعتبر أكبر كنيسة داخلية من حيث المساحة،وواحدة من أكثر المواقع قداسةً وتبجيلاً في الكنيسة الكاثوليكية، وقد وصفها عدد من النقاد بأنها "تحتل مكانة بارزة في العالم المسيحي"، وبأنها "أعظم من جميع الكنائس المسيحية الأخرى".بالإضافة إلى وصفها بكونها من الجمال وتناسق الخطوط في الذروة".سبب التبجيل يعود، لأن الكاتدرائية وبحسب التقليد الكاثوليكي تحوي ضريح القديس بطرس، ويقع الضريح مباشرة تحت المذبح الرئيسي للكاتدرائية والذي يسمى "مذبح الاعتراف" أو "المذبح البابوي" أو "مذبح القديس بطرس".القديس بطرس هو أحد التلاميذ الاثني عشر ومن المقربين ليسوع، وبحسب العقائد الكاثوليكية فإن يسوع قد سلّمه زمام إدارة الكنيسة من بعده، وبالتالي كان بطرس البابا الأول للكنيسة الكاثوليكية وكذلك أول أسقف لمدينة روما. تشير البحوث المستقلة التي أجريت بين عامي 1940 و1964 خلال حبريات بيوس الثاني عشر ويوحنا الثالث والعشرون وبولس السادس إلى صحة التقاليد الكاثوليكية بشأن مدفن القديس بطرس؛ ومنذ تشييدها في القرن السابع عشر دفن أغلب البابوات في أضرحة منفصلة على امتداد الكنيسة أو في الصالة التي تقع تحتها، وذلك كإشارة رمزية بوصفهم خلفاء القديس بطرس. الموقع الذي تشغله الكنيسة، كان محط تبجيل من قبل مسيحيي روما منذ القرون الأولى، وقد ذكر المؤرخ الروماني غايوس في بداية القرن الثاني عن "الضريح المجيد" الذي يبجله المسيحيون في المدينة؛ وبعد إعلان المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية عمد الإمبراطور قسطنطين إلى تشييد كنيسة فوق المدفن الأصلي سميت "الكنيسة القسطنطينية" نسبة إلى بانيها الإمبراطور. بنيت الكنيسة الأولى بدءًا من العام 320 وبداعي التقادم الزمني من ناحية والثورة الثقافية في عصر النهضة عمد البابوات منذ يوليوس الثاني إلى ترميم ومن ثم بناء الكاتدرائية بشكلها الحالي، وقد أدت الظروف السياسية والاقتصادية من ناحية وبعض العقد الهندسية كطريقة تشييد القبة الكبرى من ناحية ثانية، إلى تأخر إتمام عمليات البناء لما يربو القرن من الزمن. إذ بدأ العمل يوم 18 أبريل 1506 وانتهى في 18 نوفمبر 1626.

المسيحية الأرثوذكسية هي مذهب من المسيحية يُرجع جذوره بحسب أتباعه إلى المسيح والخلافة الرسولية والكهنوتية. وكانت المسيحية كنيسة واحدة حتى الانشقاق الذي حصل بين الكنيسة الغربية (الرومانية الكاثوليكية) والشرقية (الرومية الأرثوذكسية). ومعنى كلمة أرثوذكسية باليونانية Ορθοδοξία الرأي القويم، أوالإيمان المستقيم. الكنائس الأرثوذكسية التقليدية هي الكنائس الشرقية، منها البيزنطية (أي الرومية التي تسمى أيضاً باليونانية) والسلافية، وقد تم انشقاق الكنيسة بين الغرب (الفاتيكان والمسماة اليوم الرومانية الكاثوليكية) وبين الشرق (الرومية، البيزنطية، والمسماة أيضاً اليوم الرومية الأرثوذكسية). وقد استفحل هذا الانشقاق في أيام ميخائيل كيرولارس بطريرك القسطنطينية عام 1054 ،لأسباب سياسية أكثر منها عقائدية.

|

|

|

دين | إيمان | إله | شعائر دينية | ملائكة | الأحلام | الأسطورة | فلسفات دينية | نصوص مقدسة | تاريخ الأديان | العلاقة بين الدين والعلم | الخلق | الأخلاق | الجنة | الجحيم | التوحيد | التثليث | النبي | الروح | النفس | القرابين علم النفس التطوري للأديان | نظرية التعلق وسيكولوجية الدين | الجذر التطوري للأديان | علم الدين المعرفي إثنيات دينية | التصنيفات الاجتماعية للحركات الدينية | النظرة المسيحية للفقر والغنى | دين النخبة | دين مدني | دين منظم | طائفة | علمنة | التردد على الكنائس | البروتستانتية والعلم | تعصب ديني | هوية دينية | أقليات دينية | اشتراكية دينية | الجوانب الدينية للنازية اللاإلهية | الطبيعانية | اللاأدرية | العلمانية | الماركسية | المادية | الإنسانية | الربيوبية | ما بعد الإيمان

| ||||||||||

|

|

|

|